O dualismo Natureza/Cultura nunca foi suficiente para dar conta das cosmologias atuais. Há sempre um terceiro pólo que corresponde à “Sobrenatureza” (Viveiros de Castro, 2023).

Claudio Adão Dourado De Oliveira*

Desde 2001, quando cheguei na Chapada Diamantina, sempre escutei muitas histórias da relação do povo com o rio Utinga, na época o povo lutava pela justiça social a partir da reforma agrária, borbulhava acampamentos no percurso do rio. Lembro-me que por volta dos anos 2000 a comunidade de Várzea dos Bois estava discutindo gerenciamento de recursos hídricos para o abastecimento das residências através das cisternas, hoje a mesma comunidade é o centro do polo da monocultura da banana. Mudou-se a configuração agrária, mudou a relação com as águas e sua governança.

Uma transição muito rápida considerando os relatos de pequenos barramentos, canais de rego, lagos artificiais e plantio diversificado. Tudo isso, me leva a pensar que o rio Utinga um dia já foi o rio planejado. As tecnologias sociais foram substituídas por eficiências tecnológicas e assim o conhecimento tradicional deu lugar à racionalidade, a governança comunitária roubada pelos interesses burgueses, assim o rio foi, aos poucos, transformando-se em um recurso de Eugenia, como relata Ronaldo Senna:

Por volta de 1846, essa região era composta por muitos quilombos resistentes, que povoavam e cultivavam o vale do rio Mocambo. […] com o fulgor das minas de diamantes de Lençóis e Estiva, surgiu às margens desse rio, um arraial de casinhas de palha que servia de pouso dos viajantes que interligam Jacobina, Morro do Chapéu e Orobó. Desde esse período há relatos de sistemas de barramentos e regos nas vazantes do rio Utinga. […] por volta de 1917, a região estava com mais de cem engenhos de cana, produzindo açúcar, rapadura e cachaça, além de grande produção de feijão, milho, arroz, mandioca, fumo, batata e outros. No boletim da Prefeitura Municipal de Utinga – PMU, na área do rio Utinga desenvolveu-se projetos agrícolas com alta produção de hortaliças e frutas, sem o abandono da tradicional atividade agropecuária, onde a criação bovina e o cultivo de milho, feijão e café não foram deixados de lado. […] essa realidade começou a ser mudado com a presença do Instituto de Álcool e Açúcar, criado em 1933 pelo governo de Getúlio Vargas. Este Instituto interferiu de certa forma com muita intensidade na economia, como afirma Ronaldo Senna sobre o vale do rio Utinga em que os engenhos foram calando a vida de todos, piorando e dando início ao grande êxodo (SENNA, 2005).

Hoje esses assentados, quilombolas e indígenas[1] sofrem pela falta de água, pelas acusações de mau uso da água, pela força do Estado e tantas outras incertezas diante da governança das águas, como bem de domínio público, mas que as interferências políticas mais aproximam de uma política neoliberal do que da gestão compartilhada das águas, considerando os múltiplos usos e a política de territórios de identidade.

O RIO ROUBADO: A APROPRIAÇÃO DO BEM PÚBLICO E A CRISE DOS MÚLTIPLOS VALORES E PRINCÍPIOS

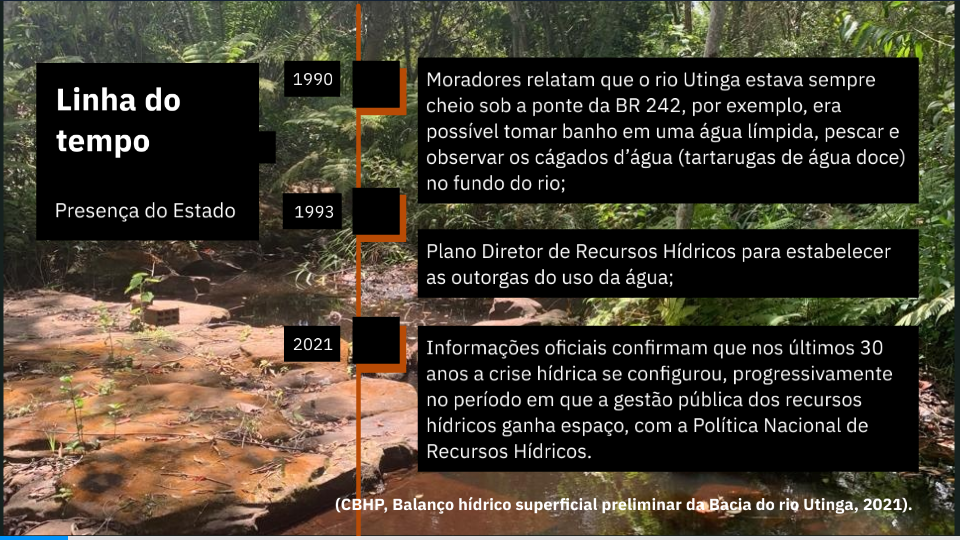

Nos anos 90, segundo os moradores, o rio Utinga estava sempre cheio, poder-se-ia tomar banho em uma água límpida, pescar e observar os cágados d’água (tartarugas de água doce) no fundo do rio. Coincidentemente, na mesma época, oEstado através do Plano Diretor de Recursos Hídricos estabelece as outorgas do uso da água, provocando um terror no percurso do rio, os conhecedores da dinâmica das águas foram, como numa virada de chave, transformados em clandestinos, com isso, o burburinho chegou destruindo barramentos e fechando canais, mas o órgão de fiscalização não, de fato, eles só apareceram com a crise já instalada, com viaturas e homens armados como medida pedagógica.

A lei das águas utiliza de valores e princípios modernos (BRASIL. 9.433/1997) desqualifica as cosmovisões dos povos do rio Utinga, negando a capacidade da comunidade em promover interculturalidade e apartando a territorialidade da governança das águas. Não que a política de gestão das águas seja um problema em si, mas a ausência dos órgãos responsáveis e a interferência política do Estado vem favorecendo medidas neoliberais e a apropriação privada desse recurso de domínio público e de múltiplos usos.

Essa presença enviesada do Estado faz com que leis fundamentais não sejam cumpridas, a exemplo dos critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no Estado da Bahia (PORTARIA DO INEMA 19.452/2019).

Com isso, a estrutura oficial do Estado[2] vem perdendo espaço nas tomadas de decisões e paralelo a isso, o ‘Consórcio Chapada Forte’ assume o papel miliciano e oficializa as arbitrariedades extraoficiais nas decisões do território e na estética da legalidade, arquétipo das ações do grupo ‘Invasão Zero’. Cria-se um imaginário da Chapada Diamantina colonizada com sinônimo de modernidade. Vê-se a imagem do jornal grande Bahia[3] (abaixo).

Nesse cenário, muito além da estética colonial, a figura do profissional dos órgãos do Estado e sua ação técnica reproduz a estrutura do domínio carecendo de ferramentas conceituais para identificar o poder, as políticas contextualizadas e as desigualdades na gestão das águas. Dessa forma, muito além de sua expressão em leis, regras explícitas e hierarquias formais, a política também trabalha significativamente através de normas e regras invisíveis, que se apresentam a si mesmas como se fossem ‘natural’ ou tecnicamente ‘ordenadas’. Estas regras são parte de procedimentos e práticas de intervenção para o desenvolvimento hídrico, e estão integrados nos códigos culturais de comportamento dos especialistas (Boelens, 2021), como relata a líder indígena:

Temos um costume de nunca negar água, não entendia que na canalização ia secar o rio. Na nossa visão achávamos que eles fossem iguais a nós, usávamos o rego e cada um conhecia a importância de se usar água por igual e de relacionar com o rio. Nós nunca conhecemos essa lei [9433], a lei nossa foi sempre a lei da nossa natureza, o coletivo do buscar e o coletivo de usufruir disso, a lei não faz nenhum sentido para nós, ao mesmo tempo que chega outras pessoas, aí precisa de uma lei para inibir, ou para permitir (entrevista 2023 – perspectiva originária).

Essa racionalidade transforma a tecnologia em legitimadora das injustiças a partir da universalidade do pensamento moderno eurocêntrico. O êxito da ciência deu ao Estado moderno um modelo legitimador na tomada de decisões ‘racionais’. O descobrimento dos dados verdadeiros leva às ações corretas. Em outras palavras, o único caminho para o ‘bem’. A racionalidade se converteu em sinônimo de ‘racionalidade científica’ e o conhecimento foi sinónimo de ‘conhecimento científico’. Outras formas de conhecimento e outros apelos à racionalidade, como o conhecimento prático agrícola, medicinal ou artesanal, foram considerados de segunda categoria’ (Funtowicz e de Marchi, 2000: 58).

A revolução (nas relações sociais e de poder) por meio da tecnologia conhecida como revolução verde afirma-se como parte da luta contra a revolução vermelha, que apresenta concretamente como uma revolução nas relações sociais e de poder enquanto revolução social e política e não simplesmente uma revolução técnica (Porto Gonçalves, 2018).

As novas escalas na vida hierarquizam a organização social do espaço e determina o que deve ser feito. A atividade deixa de ser definida pelos ciclos da natureza e passa pelas demandas do mercado, implicando em outra forma de relação com a natureza. O ecossistema é observado a partir de um olhar externo de como deve ser explorada para conduzir ao desenvolvimento. As águas entram no mesmo bojo desenvolvimentista e, aos poucos, suas tecnologias sociais perdem espaço por um sistema com eficiência utópica (Porto Gonçalves, 2005).

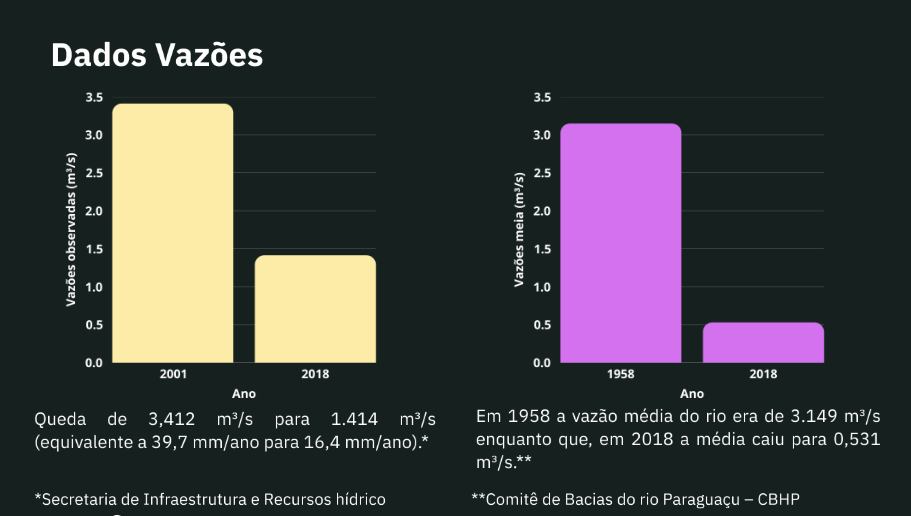

Contudo, nesse período o volume do rio vem perdendo vertiginosamente sua capacidade que, em termos de governança, pode resumir nessa percepção redutora e utilitária que converte num assunto técnico da competência racional. Mas a governança plurinacional vai muito além da lei das águas, que a negação pode conceituar em ‘a cegueira da ciência’ adaptação (Mia Couto, 2011).

As múltiplas percepções nem sempre são captadas pela lógica racionalista que domina o nosso consciente. Existe algo que escapa à norma e aos códigos. Essa dimensão esquiva da lógica e produz encantamento, a exemplo do conto ‘Línguas que não sabemos que sabíamos’ (Mia Couto, 2011).

O autor afirma que nas margens do rio moram pessoas que não sabem ler livros. Mas que sabe ler o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto, afirma: Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi contacto com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade.

Nessas visitas, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e a afastar-me das minhas certezas. Nesse território, eu não tenho apenas sonhos. Eu sou sonhável. As culturas fazem como as criaturas: trocam genes e inventam simbioses como resposta aos desafios do tempo e do ambiente. Nem sempre as palavras servem de ponte nesses mundos diversos. Por exemplo, conceitos que nos parecem universais como Natureza, Cultura e Sociedade são de difícil correspondência para exprimir esses conceitos. Outras vezes é o inverso: não existem nos vocábulos ocidentais expressões que traduzam tais valores e categorias.

Recordo-me de uma equipa de técnicos que vinham fazer aquilo que se costuma chamar de “educação ambiental”, munidos de boa-fé, os cientistas traziam malas de “kits de educação”, na ingênua esperança de que a tecnologia é a salvação para problemas de entendimento e de comunicação.

Na primeira reunião com a população surgiram curiosos mal-entendidos que revelam a dificuldade de tradução não de palavras, mas de pensamento. No pódio estavam os cientistas que falavam em inglês, eu traduzia para português e um pescador do português para a língua local. Tudo começou logo na apresentação dos visitantes. “Somos cientistas”, disseram eles. Contudo, a palavra “cientista” não existe na língua local. O termo escolhido pelo tradutor feiticeiro. Os visitantes surgiam assim aos olhos daquela gente como feiticeiros brancos.

O dirigente da delegação anunciou: “Vimos aqui para trabalhar na área do Meio Ambiente”. Ora, a ideia de Meio Ambiente, naquela cultura, não existe de forma autónoma e não há palavra para designar exatamente esse conceito. O tradutor hesitou e acabou escolhendo a palavra Ntumbuluku, que quer dizer várias coisas, mas, sobretudo, refere uma espécie de Big Bang, o momento da criação da humanidade.

Os nativos estavam fascinados: a sua pequena comunidade tinha sido escolhida para estudar um assunto da mais nobre e elevada metafísica. Já no período de diálogo o cientista pediu à assembleia que identificasse os problemas ambientais que mais perturbavam a ilha. A multidão entre olhou-se, perplexa: “Problemas ambientais?” E após recíprocas consultas as pessoas escolheram o maior problema: a invasão de tinguluve (porcos do mato). Curiosamente, o termo tinguluve nomeia também os espíritos dos falecidos que adoeceram depois da morte.

Fossem espíritos, fossem porcos, o consultor estrangeiro não se sentia muito à vontade no assunto. Ele jamais havia visto tal animal. A assembleia explicou: os tais porcos surgiram misteriosamente na ilha, reproduziram-se na floresta e agora destruíam as roças.

— Destroem as roças? Então, é fácil: vamos abatê-los! A multidão reagiu com um silêncio receoso. Abater espíritos? Ninguém mais quis falar ou escutar nada. E a reunião acabou abruptamente, ferida por uma silenciosa falta de confiança.

Já noite, um grupo de velhos me veio bater à porta. Solicitaram que chamasse os estrangeiros para que o assunto dos porcos fosse esclarecido. Os consultores lá vieram, admirados pelo fato de lhes termos interrompido o sono.

— É por causa dos porcos selvagens.

— O que têm os porcos?

— É que não são bem-bem porcos que devoram os terrenos agrícolas para produção familiar.

— Então são o quê?

— Perguntaram eles, seguros de que uma criatura pode ser e não ser ao mesmo tempo.

— Quase são porcos. Mas não são os “próprios” porcos. Os porcos eram definidos em termos cada vez mais vagos: “bichos convertíveis”, “animais temporários” ou “visitadores enviados por alguém”. O zoólogo, já cansado, pegou num manual de identificação e exibiu uma fotografia de um porco selvagem. Os moradores olharam e disseram: “É este mesmo”.

Os cientistas sorriram satisfeitos, mas o sabor da vitória foi breve, pois um ancião acrescentou: “Sim, o animal é esse, mas só de noite”. Os consultores ficaram com a suspeita de que eu não tinha competência para tradutor. Desse modo, não precisavam de se questionar seus modos de chegar. Independente da tradução, a verdade é que a relação entre consultores e a comunidade local nunca foi boa e nenhum sistema moderno PowerPoint consegue compensar as injustiças socioambientais.

CRISES DE REPRESENTATIVIDADE: A INSATISFAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA ARENA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Na tentativa de avançar na governança participativa do Rio Utinga o Estado acata a proposta da campanha ‘Dia do rio Utinga’, conforme matéria da SEMA[4], para o Estado esse evento marca nova fase na gestão dos recursos hídricos da Chapada Diamantina. Do outro lado, para a Associação dos Agricultores da Bacia do Rio Utinga (AABU) as medidas mais importantes para a campanha é que haja um dia específico, às quartas-feiras, sem captação de água do rio. Há um compromisso por parte dos usuários para garantir que essa ação se concretize. Na análise das comunidades esta medida por parte do INEMA soou como lavar as mãos, fugir das responsabilidades[5] e deixar nas mãos do ‘agro’.

Os polos agroindustriais funcionam como proteção às ações de fiscalização, como afirma no Instagram da Associação[6]. No ofício circular nº 01/2023 a associação afirma e confirma as consequências às vezes danosas aos produtores a presença do órgão do Estado e que o cumprimento das obrigações em instalar e monitorar os instrumentos de medições garantiriam os argumentos necessários para tentar amenizar as ações de fiscalização, demonstrando o controle privado da situação e, mais uma vez, a ineficiência do Estado em manter o controle da água como bem de domínio público.

Essa ineficiência na atuação do órgão responsável nas suas ações, demonstra que o colapso hídrico do rio Utinga consiste, não apenas na ausência de engenharia, mas sobretudo na perspectiva da gestão. Para entender tal questão faço uma adaptação ao texto “O guardador de rios” (Mia Couto, 2011) adaptado e contextualizado à realidade do rio Utinga:

Depois do plano diretor de recursos hídricos do rio Utinga, um programa de controle de vazão foi instalado nas comunidades. Formulários foram distribuídos pelas estações hidrológicas e um programa de registo foi iniciado. A disputa pela água eclodiu e esse projeto, como tantos outros, foi interrompido por dezenas de anos. Quando o caos se estabeleceu, as autoridades relançaram o projeto acreditando recomeçar do zero.

Contudo, uma surpresa esperava a brigada que visitou uma isolada estação hidrométrica. A velha anciã tinha-se mantido ativa e cumprira, com zelo diário, a sua missão durante todos aqueles anos. Esgotados os formulários, ela passou a usar as paredes da estação para grafar, a carvão, os dados hidrológicos que era necessário registar. No interior e exterior, as paredes estavam cobertas de anotações e a antiga casinha parecia um imenso livro de pedra. Orgulhoso, a senhora recebeu os visitantes à entrada e apontou para a madeira da porta:

— Começa-se a ler por aqui, para ir habituando os olhos ao escuro.

Dessa parábola podemos concluir que o processo é lento e silencioso, faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e, muitas vezes, nos ensina a perder crença no futuro, mas o episódio da estação hidrométrica pode ser um dos alimentos para o sentimento de esperança.

Devemos dialogar com invisíveis rios e tudo em meu redor podem ser paredes onde eu nego a tentação do desalento. Acredito, porém, que os rios que percorrem o imaginário do meu país cruzam territórios universais e desembocam na alma do mundo. E nas margens de todos esses rios há gente teimosamente escrevendo na pedra os minúsculos sinais da esperança (Mia Couto, 2011).

Frente a esta situação de secas do rio Utinga mais uma vez, espero eu uma decisão justa e urgente do Estado, mas deparo-me com um discurso do governador, perfilado com políticos que dão suporte ao ‘Invasão Zero’, como salvador do caos[7], naquela tarde sombria, não mais que Deus para poder mandar chuva, mas acima de qualquer conhecimento popular. A placa com ordem de serviço para seis barragens no rio Utinga é uma escolha, uma preferência pela engenharia, opção política com valores e princípios utilitaristas e contra a pluriversidade e, consequentemente contra o rio, que agoniza.

A ampliação da oferta hídrica[8] é uma famigerada sede de retirada dos recursos naturais para alimentar a ganância do capital. Ao contrário dos porcos que transformam-se em espíritos à noite, as bombas ligadas vinte e quatro horas invadem o tempo dos ‘encantados da natureza’ e consomem o rio. As bombas não são porcos-espíritos, no entanto, possíveis de serem abatidos, mas estrategicamente crescem com a ausência do Estado e sobrevivem graças aos meandros do próprio governo.

-*-

* Educador Social pela Comissão Pastoral da Terra, Antropólogo, Mestre em Ensino das Ciências Ambientais.

Bibliografia:

BAHIA. SIHS, Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Sub-bacia de Utinga. Estudo de Ampliação da oferta hídrica da sub-bacia do rio Utinga. Salvador, 2022. Disponível em: https://www.ba.gov.br/sihs/sites/site-sihs/files/migracao_2024/arquivos/File/Revista_sihs_Estudo_Utinga_.pdf Acesso: 06 mai. 2025.

BAHIA. PORTARIA INEMA Nº 19.452 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA. Estabelece critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia. Salvador, Bahia. Disponível em: http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/files/Portaria_INEMA_19.452_-_Critrios_para_implantao_de_Medidores.pdf. Acesso em: 06 mai. 2025.

BOELENS, Rutgerd. Una introducción a la justicia hídrica. JUSTICIA HÍDRICA: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA, 2021.

BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: L9433 Acesso em: 06 mai. 2025.

COUTO, Mia. E se Obama fosse africano. Editora Companhia das Letras, 2011.

FUNTOWICZ, S. y DE MARCHI, B. Ciência Posnormal, Complejidad Reflexiva y Sustentabilidade. In: Leff, E. (coord.). La Complejidad Ambiental. Mexico: Siglo XXI, 2000.

OLIVEIRA, Cláudio Dourado. Sucuiuba: justiça hídrica e ancestralidade na Chapada Diamantina, 2024. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana.

PORTO GONÇALVES, Carlos Walter. De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-americana. GEOgraphia, 8 (16), 41-55, 2005.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; CHAGAS, SB das. Os pivôs da discórdia e a digna raiva: uma análise dos conflitos por terra, água e território em Correntina–BA. Documento de trabalho, inédito, 2018.

SENNA, Ronaldo. A Seda Esgarçada; Configuração Sócio-cultural Dos Ciganos De Utinga. UEFS, 2005. Utinga: o rio de águas claras que nasce grande e é engolido pela ganância do agronegócio. Disponivel em: https://racismoambiental.net.br/2023/11/07/utinga-o-rio-de-aguas-claras-que-nasce-grande-e-e-engolido-pela-ganancia-do-agronegocio/ Acesso em: 06 mai. 2025.

[1] Durante os períodos de conflitos, em 2017, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) realizou um diagnóstico e apontou que milhares de pessoas, entre os municípios de Wagner, Utinga e Lençóis, ficaram sem água para o abastecimento humano, centenas para o consumo dos animais e para as plantações dos pequenos agricultores, o que causou um prejuízo para os camponeses estimado em mais de três milhões de reais. https://www.ecodebate.com.br/2024/12/11/crise-hidrica-e-conflitos-no-rio-utinga-impactos-e-desafios/

[2] O movimento de produtores rurais contra invasões de terra na Chapada Diamantina ganhou reforço institucional dos prefeitos da região de forma unificada através do Consórcio Chapada Forte. https://www.informejacobina.com.br/noticias/1648-invasao-zero-prefeitos-da-chapada-firmam-compromisso-com-produtores-para-protecao-de-terras

[3] A União Agro Bahia (Unagro) confirmou a realização de uma ação de “desinvasão” em uma propriedade rural localizada em Andaraí, na Chapada Diamantina, com o objetivo de retirar militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que ocupam o local. https://jornalgrandebahia.com.br/2025/03/produtores-rurais-organizam-desinvasao-de-terras-ocupadas-pelo-mst-em-andarai/

[4] Acordo entre a Associação dos Agricultores da Bacia do Rio Utinga (AABU), no município de Wagner, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). https://www.ba.gov.br/meioambiente/noticia/2024-09/16664/lancamento-da-campanha-dia-do-rio-utinga-marca-nova-fase-na-gestao-dos

[5] Atuar de forma sistemática e permanente para manter os critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no Estado da Bahia. http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/files/Portaria_INEMA_19.452_-_Critrios_para_implantao_de_Medidores.pdf.

[7] Para o governador a pauta é muito justa e integradora. Estamos falando de água. Me comprometi e estou cumprindo, fazer as entregas e os anúncios que darão solução ao abastecimento de água, tanto na sede quanto em comunidades rurais, em povoados. https://upb.org.br/2025/04/15/presidente-da-upb-destaca-acao-rapida-do-governo-do-estado-para-auxiliar-os-municipios-afetados-pela-seca/

[8] Resposta do Estado aos conflitos pelo uso da água no rio utinga, através da SIHS, com ESTUDOS DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA NA SUB-BACIA DO RIO UTINGA. https://www.ba.gov.br/sihs/sites/site-sihs/files/migracao_2024/arquivos/File/Revista_sihs_Estudo_Utinga_.pdf